释“奇觚”

李 零(北京大学 人文讲席教授)

中国古代礼书记载之酒器有所谓“觚”,汉代蒙学课本《急就篇》写在一种类似简牍的有棱柱上,也叫“觚”。两者是什么关系,一直是个问题,今结合出土材料,试做讨论。

《急就篇》中的“奇觚”

汉史游《急就篇》首句:“急就奇觚与众异,罗列诸物名姓字。 ”什么是“奇觚”? 罗振玉在《流沙坠简》中有一段解释:

……此简第一、第十、第十八三章均书于觚上。觚之形制,古说不一。《通俗文》:“木,四方为棱,八棱为柧(觚、柧二字并见《说文》,一训酒器,一训柧棱,然古多通用)。”《史记·酷吏传》索隐引应劭云:“觚,八棱有隅者。”颜师古注《急就篇》云:“觚形或六面,或八面,皆可书。觚者,棱也。”皆以六面或八面释觚。今之所见乃为三面,异于前闻。惟《说文》:“柧,棱也。柧棱,殿堂上最高之处也。”徐锴引《字书》:“三棱为柧。”以三棱为柧,仅此一见。又班固《两都赋》:“上觚稜而栖金爵。”今中州新出汉画像石刻,图函谷关东门,画两爵分栖两观屋脊,知柧棱者,盖谓上自屋脊,下讫前后簷际,以次斜削,正成三角形。作书之觚与柧棱之柧,其形正同。柧以三棱为初形初义,故传世古代酒器之觚,亦皆为三廉。其后由三棱而六而八,寝失厥初。此孔子所为叹“觚不觚”欤。又觚,前人又释为方。《汉书·酷吏传》注:“觚,方也。”《后汉·杜林传》注:“觚,亦方也。”《文选·文赋》注:“觚,木之方者,古人用之以书,犹今简也。”《聘礼记》:“不及百名书于方。”《中庸》:“文武之政,布在方策。”注皆云:“方,版也。”又以方为版,与觚迥异,初不能决其得失,兹观此觚为三廉状,上二面略狭,下面则较广,明为方柱形之半,从方柱之两顶角剖而为二,则为两觚,故三面之中,二狭而一广。又观觚上有穿,明为联属之用,初由一方,而斯为二觚。复以二觚联为一方。古方字又训并,《淮南·氾论训》“乃为窬木方版”注:“方,并也。”《后汉书·马融传》《蔡邕传》注:“方,犹并也。”《国语》“方舟设泭”注:“方,并也。”盖并则为方,析则为柧,本是一物,然不由目验,则千余年之疑末由取决也……

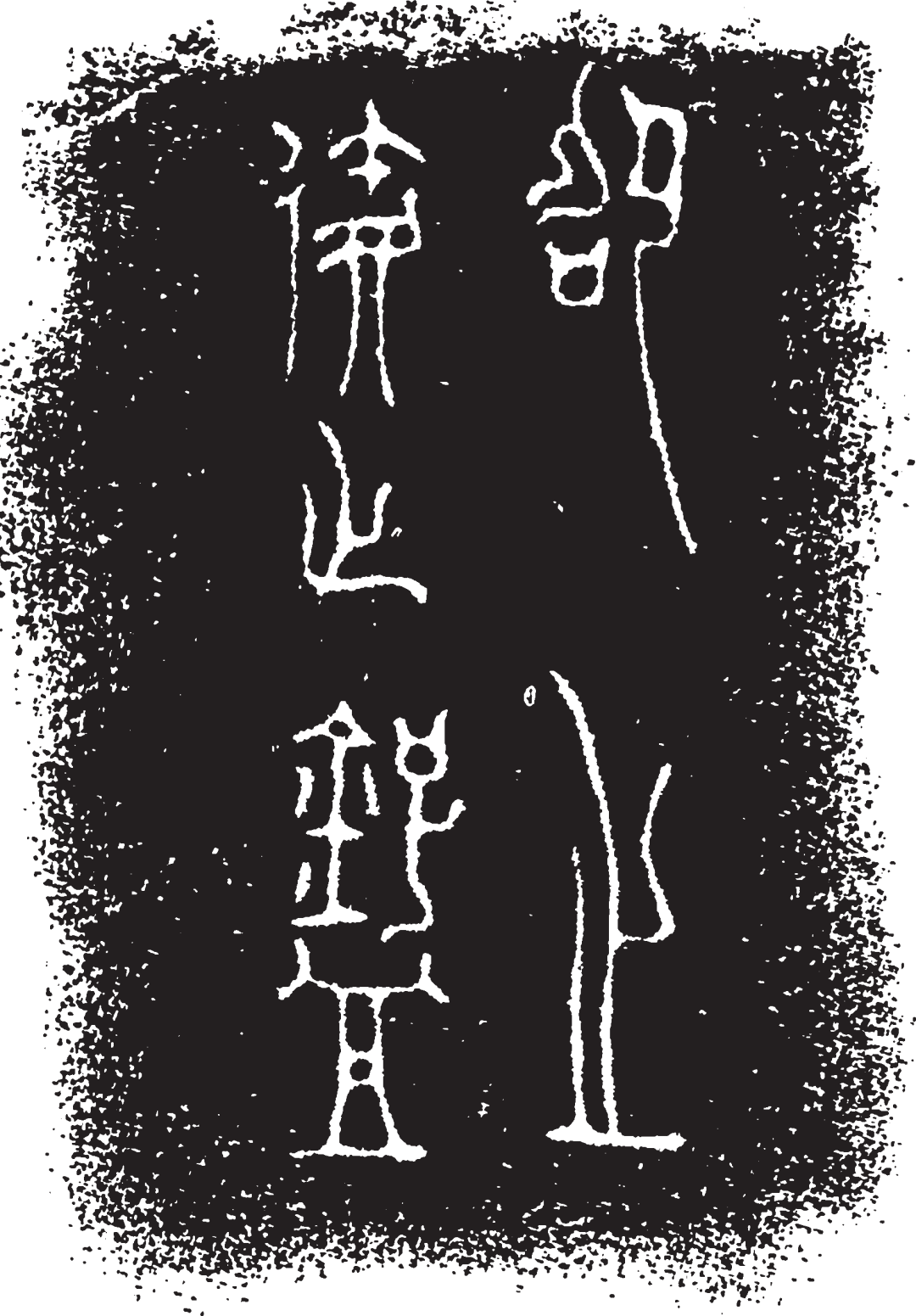

罗氏考证,重点在“觚”不在“奇”,于“奇”无说。论“觚”,要点有三:第一,觚亦作柧,二字通用,古训棱;第二,觚又训方,棱又训廉;第三,觚有三棱、四棱、六棱、八棱之异,三棱最基本,三棱柱是将四棱柱对角剖分, 分成两个三棱柱, 每个三棱柱都是三棱三面,两面窄,一面宽,如《流沙坠简》中的《急就篇》,头两章就是写在这种三棱柱的三个面上(图一、二)。罗氏认为,三棱才是觚字的最初含义。

图一 《急就篇》三棱觚

图二 《急就篇》三棱觚

《说文》以棱释柧,把殿堂的屋脊叫“柧棱”。班固《两都赋》《文选》作“上觚稜而栖金爵”,《后汉书·班固传》“觚稜”作“柧棱”,“金爵”作“金雀”,指殿宇上出正脊,前后檐作两面坡,正脊两端的脊兽作金雀形,正脊两端到前后檐角呈三角形(后世分歇山、硬山、悬山)。罗氏引《说文》也是强调三棱。

古代简牍是从竹木取材。

木材取自树,树干树枝都是圆的。木材分方圆。圆木是从伐倒木去皮去枝只留树干,适于作柱;方木是经过切锯破圆为方,适于作梁。木简、木牍、木觚是从木方进一步切锯,做成柱状、板状、条状。柱状是觚,板状是牍,条状是简。但木觚也有直接利用粗枝加工者。

竹材,竹筒也是圆的,剖分后的竹牍是瓦状,先在弧面上刮削成棱,然后在棱间的平面上书写。

古之所谓觚,特点是柱状有棱,横截面是多边形。书觚是转圈书写。埃及有方尖碑,四面都可书写;西亚有圆柱、多棱柱、滚筒印,可以转圈书写。这是西方传统。类似传统,中国也有,不自唐代始(唐以来有经幢)。

多棱柱,像瓜棱,后人也叫“瓜棱柱”。瓜棱柱,不仅见于六朝(如南京地区六朝墓的望柱),东汉就有(如北京石景山上庄村汉幽州书佐秦君石阙的石柱),让人联想到西方的多棱柱。两者是否有传播关系,这里不讨论。

出土发现的骰子,有四面体(每面为三角形)、六面体、十四面体、二十六面体,类似钻石的球面切割,亦属类似的几何切割。

书觚的觚,从理论上讲,三棱是三边三角,每个角60°,四棱是四边四角,每个角90°;六棱是六边六角,每个角120°;八棱是八边八角,每个角135°。棱越多,越趋近于圆,但实际多有变通。如罗氏所说三棱觚,就是一角90°,另外两角45°。此外,考古发现的木觚还有作瓦状者。木觚分弧面和平面,弧面刮削出柧棱,在两棱间写字,相当竹牍的弧面;平面不写字,相当竹牍的支撑面。木觚类似木牍,竹牍类似竹觚,都是在两棱间写字。

方豆为奇,方壶为觚

罗氏讲“觚”,重点是简牍之觚,但他还提到酒器之觚,认为孔子说的“觚不觚”指觚之初义为三棱,后来变成六棱、八棱,失其初义。

罗氏理解的“觚”是宋人定名,器形特点是口底宽、腰身细。这一定名,现已被出土发现证明是错的。它的自名,其实是“赞”或“同”。“同”指这种器像竹筒,“赞”则指这种筒形器加盖,盖上有圭瓒,盖下有铜棍、木塞和漏斗。至于孔子说的“觚不觚”,未必一定是器名,也有可能是借字假读,比如读为“孤不孤”或“沽不沽”。

罗氏引《说文》,谓“传世古代酒器之觚,亦皆为三廉”。“三廉”指三棱。酒器通常分三段:口颈、腹部、底部,未闻三棱,不详所指。《说文·角部》:“觚,乡饮酒之爵也,一曰觞受三升者谓之觚。”此即罗氏所说的酒器之觚。今本《仪礼》,觯字多而觚字少。觚字唯见《燕礼》《大射》《特牲馈食礼》《少牢馈食礼》四篇。郑玄说,《仪礼》中的觯字,古书从角从氏,觚字是这种写法的讹写,并称觚是古文觯字,觯是今文觚字,当时发生混淆。以往学者多接受郑说(如孙诒让),我也信之不疑,但最近想想,还是有问题。

今检武威汉简《仪礼》,觯字大多从辰(93例),辰是氏的讹写,从单只有3例,从支只有1例;觚字大多作“柧”(21例),从角只有1例。两者还是有所区别。

清华简《大夫食礼》刚刚发表。简文有两个器名,一个从臼从尹从虍从角(讹西),一个从角从八从斗,前者相当觳字,后者相当斛字。整理者认为,两字可指同一种器物,这可能是对的,但说这种器物就是包山M2出土的镂孔杯,并引《说文》“盛觵卮”说,以为相当礼书的觯字,却缺乏说服力。简文尚未发现觚或柧字。

中国铜礼器,方圆异势。方器比圆器尊,制作工艺难。圆器无棱,方器有棱。方器的最大特点就是有棱。我认为,“奇”“觚”二字,皆与方器有棱有关。

这里讲几件器物,或有助理解。

(一)方豆

1. 1958 年, 河南信阳长台关M1 (战国早期墓)出土遣册,简 2-012 提到“其木器,八方琦,二十豆”(图三),“方琦”是方豆(琦字,从照片看,左半不太清楚,也有可能从木旁)。“豆”是圆豆。墓中出土圆豆,报告称“圆盘豆”(图四 ∶ 1、2),共 12 件。这 12 件圆豆都是假腹豆, Ⅰ式 10 件,无盖;Ⅱ式 2 件,有盖,盖有缺口二,卡在器口两侧的立鸟上。出土方豆,报告称“高足方盒”(图四 ∶ 3),亦 12 件,“残破较甚,出于前室及扰土中。 经拼对,能复原者仅一件(1-131)”。 方豆比遣册记载多,圆豆比遣册记载少,不足怪。 出土物,实际数量与遣册记载有出入,情况常有。

图三 信阳长台关 M1出土遣册简 2-012 下半(商承祚摹)

图四 信阳长台关 M1 出土漆木豆、盒

1. Ⅰ式圆盘豆 1-770 2. Ⅱ式圆盘豆 1-786 3. 高足方盒 1-131

图五 固始侯古堆 M1 出土铜方豆

图六 固始侯古堆M1出土铜方豆铭文

此外,还有几件器物,据说也属此类。

图七 随州刘家崖出土卲器一、二

图八 随州刘家崖出土卲器一铭文

图九 随州刘家崖出土卲器二铭文

图一〇 随州刘家崖出土卲器三及铭文

4. 瑞士玫茵堂藏克黄豆(图一一、一二)。器形作圆盖豆,铭文在豆校上,倒书,作“楚叔之孙克黄之某”,末字左半从金,右半似奇又似高,说是奇吧,字头又同高,说是高吧,又缺左下一竖。“楚叔之孙”见下寺楚叔之孙倗诸器, “克黄”见克黄升,我怀疑,此器是伪借其名拼凑而成。

图一一 玫茵堂藏克黄豆及局部

图一二 玫茵堂藏克黄豆铭文

《说文·丂部》:“奇,异也。一曰不耦。”奇字有单数、独特、怪异、非常、歪斜不正等义,与正、偶相反。从奇得声的字多有这类含义。

《尔雅·释畜》:“角, 一俯一仰, 觭;皆踊, 觢。”牛角,两角相对,平举叫“觢”,一高一低叫“觭”。《说文·角部》 对这两个字的说解就是根据《尔雅》。

古代军事术语有所谓“犄角之势”,指两军遥相呼应,如阵之四角,两两相对。《说文》有觭无犄,疑犄即觭字。方器,或两角平行,或两角斜对。两角平行,即方字训并之义;两角斜对, 即奇字不正之义。

(二)方壶

2019 年,四川渠县城坝村 M45(战国中晚期墓)出土一铜方壶(图一三~一五)。方壶,汉代自名叫“钫”。《说文·金部》:“钫,方锺也。” 所谓“方锺”,即方壶。但此器铭文作“大尹羔(?) 之鈲”,可见战国时期,方壶曾叫“鈲”。

图一三 渠县城坝村 M45 出土铜方壶

图一四 渠县城坝村M45出土铜方壶器铭

图一五 渠县城坝村M45出土铜方壶盖铭

“鈲”从瓜,盖与柧棱之义有关,指方壶有棱,材质是金(即铜)。孤亦从瓜,与奇字含义相似。这两个字都与方、廉之义有关。方是四边形,有四边四角。廉的意思是棱角,方形的四边或四角。古之六博,行棋路线有所谓“方、廉、楬、道、张”,“方”是棋局正中的正方形,“廉”是它的四边和四角。

这两个例子似可说明,器物的“奇觚”与简牍的“奇觚”含义相通,皆与器形的几何切分有关。六棱是三棱之变,八棱是四棱之变。甚至我们可以推测,《仪礼》 中的 “觚”(武威汉简亦作“柧”),其实就是方壶之名。

方壶是盛酒器,卮是饮酒器。东周时期,棱角分明类似城坝方壶的器物日渐增多,卮也非常流行,两者配合使用,流行于同一时期。这一时期也是今礼书出现和流行的时期。我怀疑, 礼书所谓的觚、觯就是这两种铜器。

余 论

1. 罗氏考“奇觚”,重点讲简牍形制。“奇觚”,除《急就篇》,早期文献罕见。唐人刘禹锡诗有“讽谏欣然纳,奇觚率尔操”句,典出陆机《文赋》“或操觚以率尔,或含毫而邈然”,本指用来书写的觚。近人(如章炳麟、鲁迅)使用这个词,或作奇特、异常解,似非初义。

2.罗氏考“奇觚”,还提到“觚,前人又释为方”。他说的“方”是木牍和竹牍。出土发现,竹牍不如木牍多。木牍是破木为牍,即把方材加工成板材;竹牍是把竹筒剖开,加工成瓦状。竹牍,弧面起棱,有如界格,字是写在两棱间。如著名的鄂君启节(图一六)就是模仿合瓦式的竹牍,画出整齐的界格。

图一六 鄂君启节

3.古代器物, 破方为圆, 破圆为方, 很常见。方器有四棱、六棱、八棱之异,如果继续增加切面,则趋近圆柱形,有如瓜棱柱。例如海昏侯墓出土两件早期铜器, 一件卣为西周式,一件缶(尊缶)为春秋式。后者就是十二棱,有如瓜瓣(图一七~一九)。而西安唐家寨出土的西汉沐缶则是八棱(图二〇),更像瓜瓣。

图一七 海昏侯墓出土战国十二棱尊缶

图一八 海昏侯墓出土战国十二棱尊缶盖外侧

图一九 海昏侯墓出土战国十二棱尊缶盖内侧

图二〇 西安唐家寨出土西汉八棱沐缶

4.方豆,出土发现的数量不如圆豆,但还是有不少发现(图二一~二五)。最近,清华艺术博物馆“礼运东方”展,展出山东省淄博市临淄区辛店 M2 出土的一件形制特异的铜方豆(图二六)。方豆分上下两段,上段是方形托盘, 托盘有花瓣式折沿;下段是由蹲兽托举。此器可与九连墩 M1 出土的漆木方豆(图二七)比较。

图二一 汲县山彪镇出土铜方豆

图二二 江陵藤店 M1 出土铜方豆

图二三 随州擂鼓墩 M2 出土铜方豆

图二四 淅川和尚岭 M2 出土铜方豆

图二五 枣阳九连墩 M1 出土铜方豆

图二六 淄博辛店 M2 出土铜方豆

图二七 枣阳九连墩 M1 出土漆木方豆

(文中省去注释)