纪要|【考古新视野09】潘攀:汉代神奇动物在哪里——汉代神兽图像研究

2021年6月6日10:00,“考古新视野”青年学人系列讲座第九场在线举行,主题为“汉代神奇动物在哪里——汉代神兽图像研究”,由独立策展人潘攀主讲。

潘攀毕业于北京大学考古文博学院,获历史学博士学位,研究方向为汉唐考古与墓葬美术。动物图像一直是人类文化艺术发展中的一个重要题材。从古代遗留的图像资料来看,除了写实地出现在人类日常生产生活场景中的动物形象外,更值得推敲的是一些由人类主观赋予了特殊外形和寓意的神兽图像。而汉代,正是神兽图像在内容、形态、寓意等方面都产生了重大变革的关键时期。潘攀将自己的研究成果出版为专著《汉代神兽图像研究》。

汉代图像资料中,涉及神兽主题的数量和种类都十分可观,是任何其他历史时期都不曾出现的情况,神兽是汉画体系中一个值得关注的重要题材。

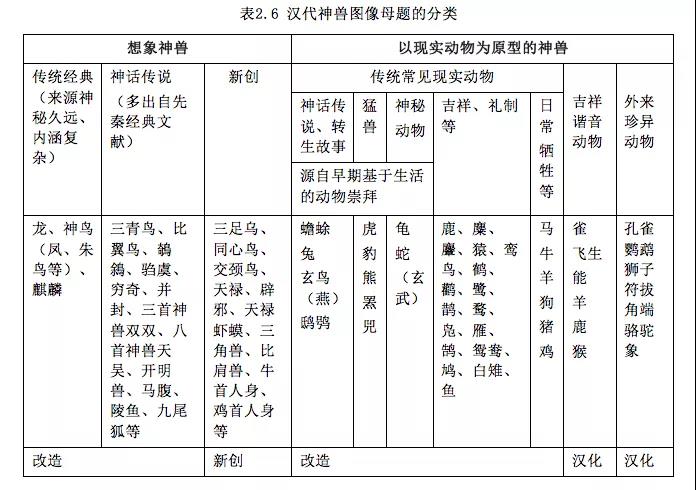

考古发现的汉代遗存中常见的神兽图像,有两种内涵:1.自然界中不存在,由人类想象出来并赋予其特定身形的动物,如龙、凤、兽首人身的动物。2.现实中存在的动物,但人们在一定的思想语境下主观认为其带有神性,并赋予某种特征,如带翅膀的虎、兔等。

布里克利(Alan Bleakley)提出,动物常出现在人类的三层经验中。1.生物经验:即人类生活中出现的真实的、自然的动物。2.心理经验:即文化与想象。3.概念经验:主要指动物作为象征符号出现于文献书写和意识思想中。

其中至关重要的是第二层心理经验,一系列“神兽”作为神仙系统配套体系被主观创造出来,约发生于秦汉时期。在经历东周时本土思想文化大变革后,终在两汉得以全面继承并迸发创新,使得神兽主题无论在思想还是艺术层面都达到顶峰。多数中华文明传承至今的神兽母题皆萌生或繁荣于汉代,成为一个承上启下的关键历史阶段。

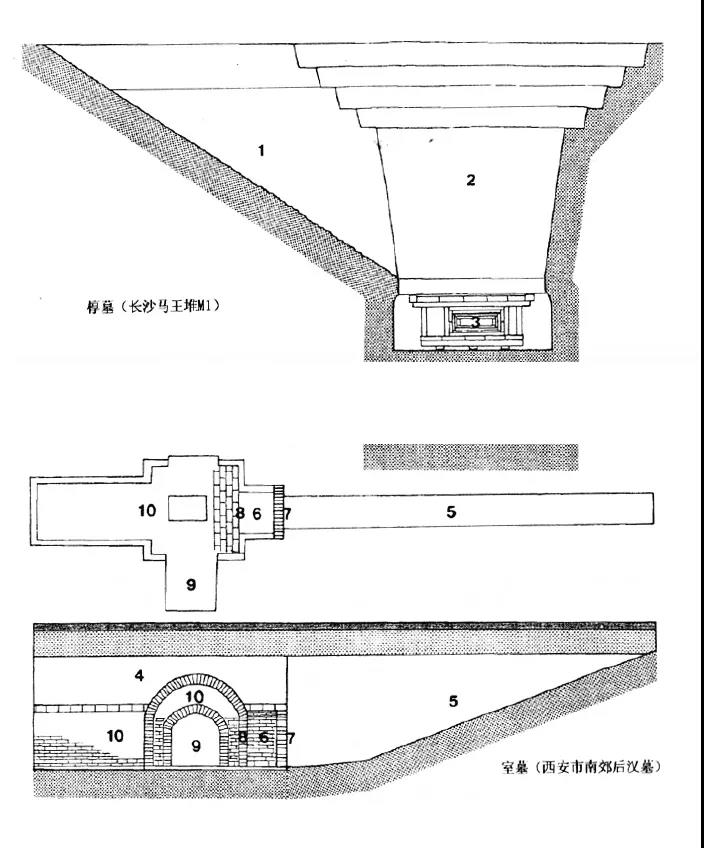

本书中讨论的图像载体皆为考古发掘出土。汉代是我国古代丧葬文化及图像艺术发展的一个关键时期,此时经历了竖穴椁墓向横穴室墓的转变,从考古学角度看,由丧葬文化和墓葬结构空间变化直接引发了墓葬装饰空间和技术的进化。早期多采用竖穴椁墓,葬具上可装饰的位置有限,改为横穴砖墓后,墓室内及葬具上有更大的装饰空间,出现大量的壁画墓和画像砖石墓,图像资料整体数量变得更为丰富。

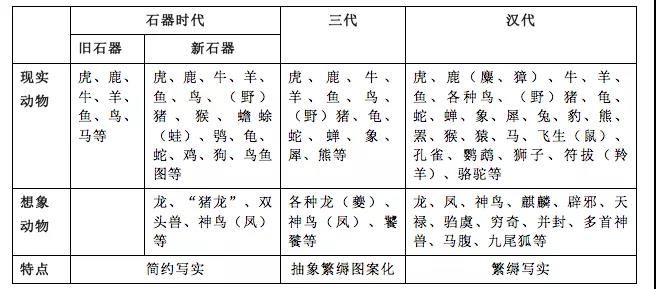

新石器时代开始就已经有现实动物和想象动物之分。比较石器时代、夏商周三代和汉代的神兽图像,早期传统现实动物图像几乎都被汉代继续沿用,也有所增加,新的现实题材主要来源于此时逐渐展开的东西文化交流,如孔雀、骆驼、狮子、鹦鹉等。同时,早期的想象动物在汉代得到继承,并将其内涵、形象做出改变,得以定型。汉代的艺术风格介于写实与抽象之间,呈现出精美而复杂的写实主义。汉代对现实动物图像形态的改造,常见方式有为动物增加“神异化”的“道具”,如增加双翼、角等,或在其周围装饰云气纹。

本书大致分为三部分。第一部分系统整理考古发现的汉代各类图像载体中的神兽图像材料,对不同神兽母题(motifs)进行分类与图像形态分析,分为80余种母题。第二部分是将神兽母题复原到场景中,对图像组合场景展示出的内涵、功能意义等进行深度分析。可分为四种常见的图像场景:天文类、神仙信仰类、辟邪类、谶纬祥瑞类。第三部分将汉代四大典型神兽图像系统与当时的社会信仰进行对比联系,分析其发展脉络和演化轨迹。

神兽母题:龙

下面以汉代形象最复杂、资料最丰富的龙为例,演示如何对母题进行分析和梳理。

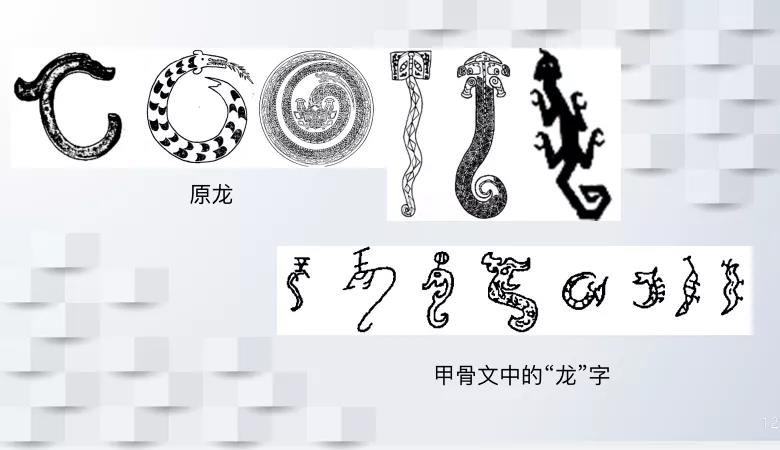

图中为先秦考古文物资料中出现的“龙”形象,如红山“C”形动物玉器、陶寺彩陶盘上的盘蛇图案、商周青铜器上长身蜷曲或带角爪的神异动物。虽然这些龙形象的定性没有直接证据,可从商周甲骨文与金文中的象形“龙”字找到相似性,主要特征都是方头有脚长尾,身体蜷曲似虫。

参照原型理论,这些早期的“疑似龙形象”可统称为“原龙”。其带有的符号性、历史性和社会性,必须还原到当时的社会历史环境中进行解读。

对比战国时期和西汉早期的龙形纹饰,可看出其非常相似。西汉较早时期的龙形象多延续战国遗风,常见于高等级墓葬出土的铜器、玉器、金银器、漆器等纹样。体现出汉代龙纹不是凭空创造出的,而是对战国龙形象的继承与延续。

先秦文献中常见关于龙的记载。如《管子·水地篇》:“龙生于水,被五色而游,故神。欲小则化入蚕蠋,欲大则藏于天下,欲尚则凌于云气,欲下则入于神泉。变化无日,上下无时。”

汉代文献中逐渐多了对龙具体形象的描述,龙的品类、形态变得多样,神性也更为强大。如《说文·龙部》:“龙,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。”王充《论衡·龙虚篇》:“然则龙之所以为神者,以能屈伸其体,存亡其形。”这些文献都记载了龙拥有随意改变自己形体的神力,体现了汉人对龙的基本看法。

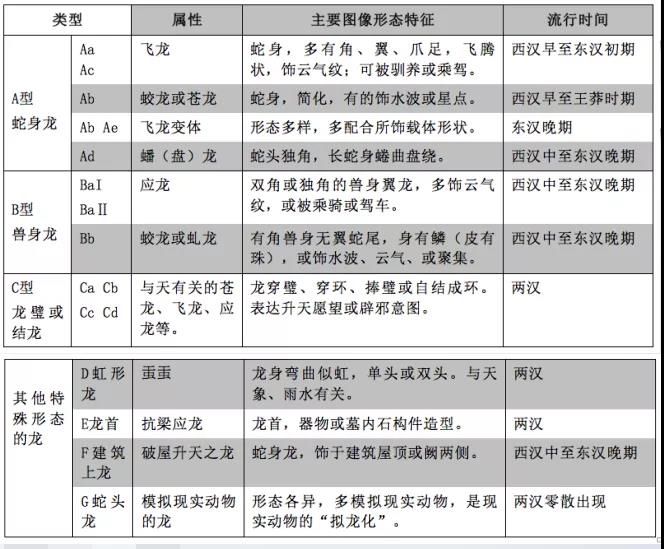

为理清繁杂的汉龙形象,作者借用考古类型学方法,根据龙身特征及造型划分型式。

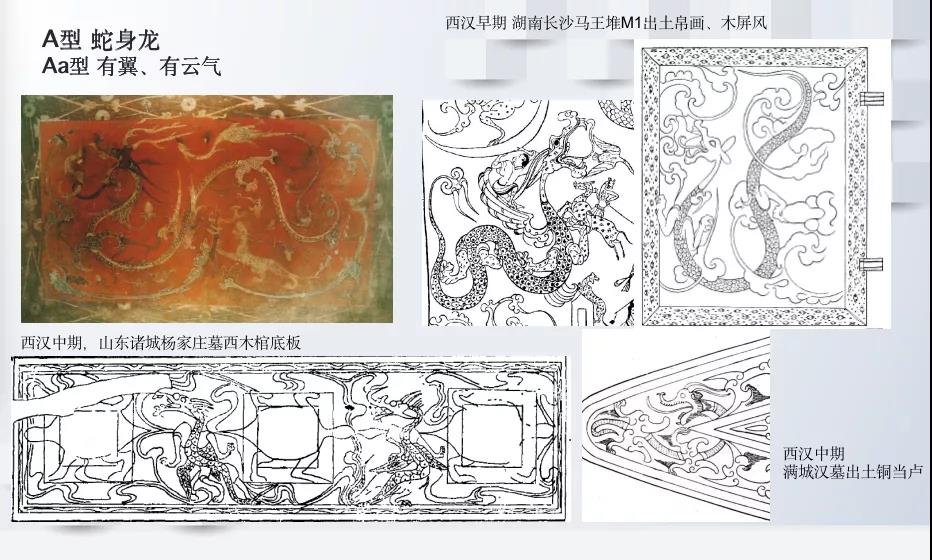

A型,蛇身龙。蛇身长而蜷曲,头部扁长。

Aa型,有翼或围绕云气纹,龙身呈飞腾状。

此型龙形象的使用者身份和墓葬登记较高。此种龙形象非常相似,绘画技巧成熟,画面布局与造型合理美观,推测当时已有可供参考的图示粉本供工匠使用。如《五杂俎·物部一》记载东汉王符提到“世俗画龙”时的“三停九似”:“自首至膊,膊至腰,腰至尾,皆相停也。九似者,角似鹿,头似驰(驼),眼似鬼(兔),项似蛇,腹似蜃,鳞似鱼,爪似醒惆,掌似虎,耳似牛……”

Ab型,蛇身无翼,周围无云气。可能是特地为淡化龙“飞”的特质,突出龙在其他方面的属性和能力,周围增加鱼纹、水波纹、星点等。

Ac型,单体龙形象接近Aa型,新加入了人物等元素,表现出人物骑龙、乘龙、搏龙、驯龙或龙驾车等造型。其出现时间相对于Aa型较晚,西汉中晚期开始出现。另一方面其使用者的等级也不如Aa型龙高,许多中下层的墓主也能使用。也可看出这时的龙在汉人看来已不再只是触不可及的神灵,逐步成为升仙思想的辅助,带有一定的普世价值。

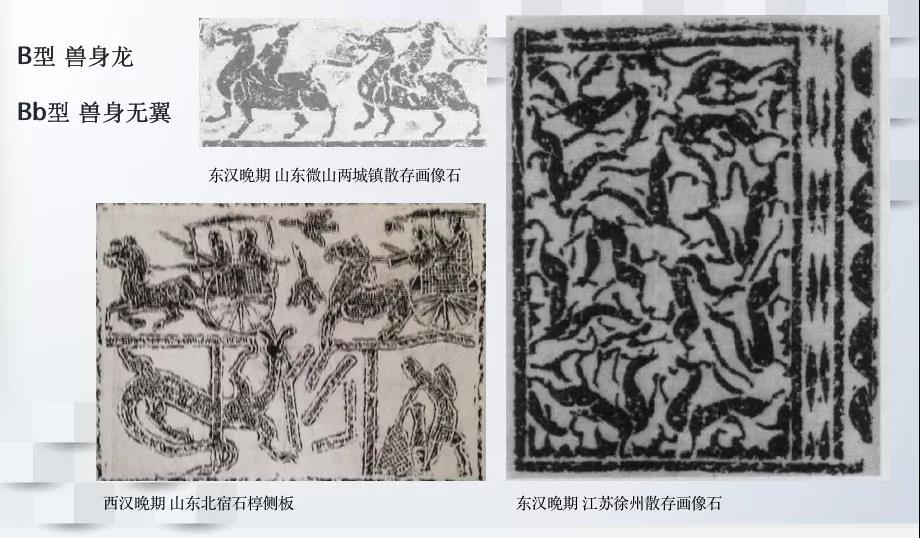

B型,兽身龙。主要特征是兽足明显、多呈现爬行姿态。

Ba型,兽身有翼,可飞。又可按双角、单角细分。西汉时多见于器物装饰,王莽至东汉时,河南、陕西等地画像石上常见此类龙,在造型细节及装饰位置上略有差异。

Bb型,兽身无翼,独角或双角。出现的时间较Ba型晚。约西汉晚期,这类龙开始在山东地区的石椁图像上出现并流行。如山东北宿石椁侧板上有龙顶破桥面的图像。东汉后期,这种龙也向西、南影响至河南、陕西、皖北、苏北等地区。

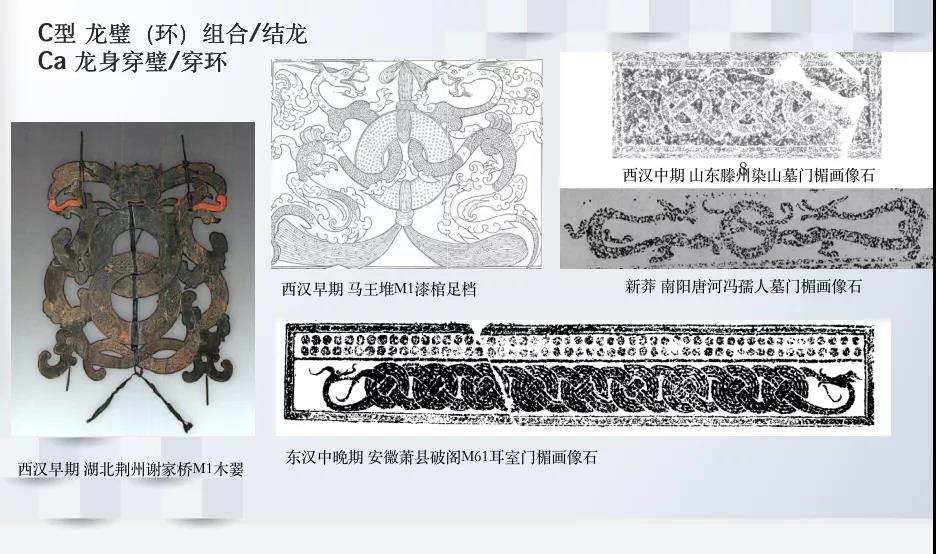

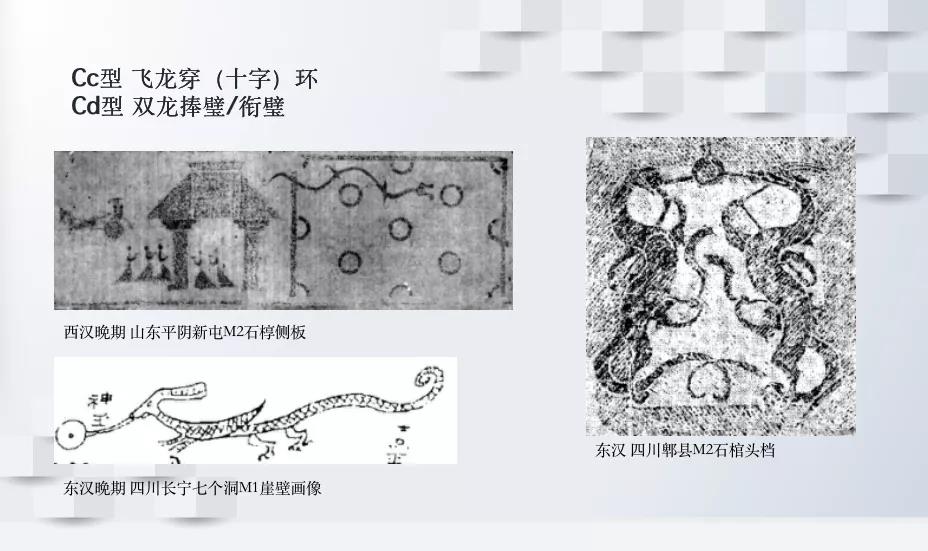

C型,龙与璧(环)组合或结龙。

Ca型,龙身穿璧或穿环。西汉早期,与Aa型单体龙形共同出现有穿璧龙形的雏形,西汉中期后,鲁南地区的画像石墓门楣上多出现双龙穿环。玉璧为“六瑞”之一,有“礼天”之用,可作为“天”的象征或吉祥符号。龙身穿璧,表达对天的向往及希望借龙升天的愿望。

Cb型,龙身自行缠绕成环。王莽时期至东汉初期,河南地区画像石墓门楣出现尾部交叠成环的龙,也与Ca型共出。东汉中期鲁南地区此种龙纹在画像石墓中极为盛行,龙身交叠呈复杂环状,且环数越来越多。受当时辟邪谶纬思想的影响,普通百姓多使用此种龙形图案。

Cc型,飞龙穿(十字)环。单体龙近Aa型,飞向由若干环或十字穿环组成的区域。

Cd型,双龙捧璧或衔璧。常见于咸阳地区空心砖上。四川东汉画像石棺上常见的双龙或龙虎衔璧,其图式可能来自中原。

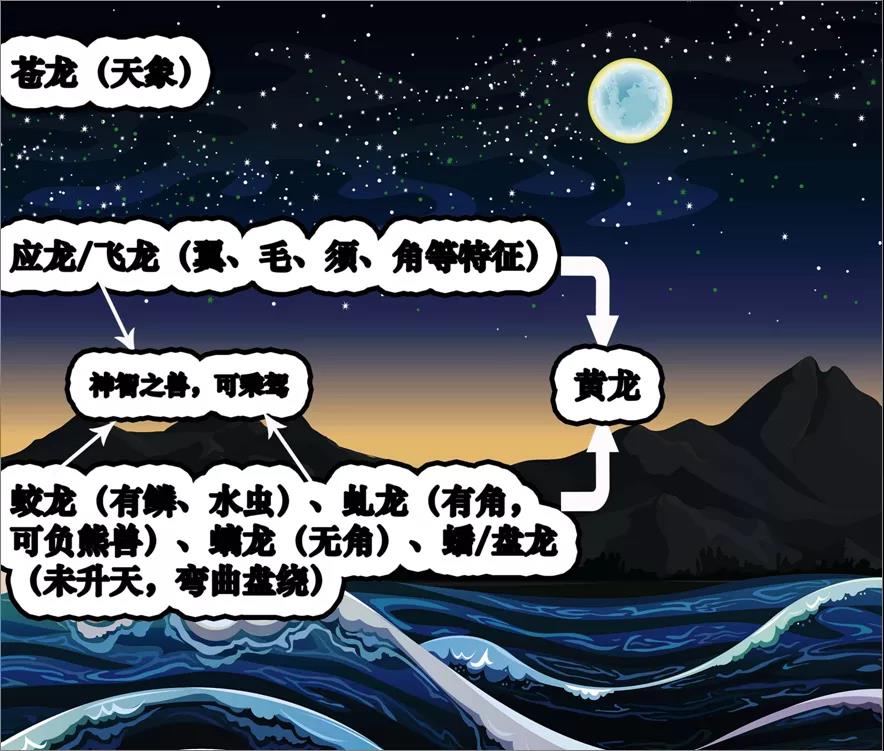

通过梳理文献,可以基本弄清汉代人思想中各类龙的主要特征及功能,能看出人们在有意识地分配龙与“天-地-水”的关系。苍龙为四象中的东宫神兽,又可代表春天或东方。飞龙有羽翼,可借助云气飞腾上天。应龙有翼、毛、角等,也可以“乘云而举”。但应龙外形更近兽类,飞龙则更近鸟类。这三种龙主要活动在天地之间,有强大神性,可被乘驾并带人升仙。

蛟龙有鳞,多在水中。虬龙有角,可负熊兽,螭龙无角,可游于水、被乘驾,或被用于建筑装饰。盘龙或蟠龙指未升天之龙,多呈弯曲盘绕状。这几类龙主要活动在地与水中间,多可被驾乘,可借助它们渡海成仙。

黄龙与五方之“中央色黄”有关,《宋书·符瑞志》称其为“四龙之长”,它综合了各类龙的特征与功能,是可以上天入水、带有强大神性的神龙,后成为重要的谶纬符号之一。

总结汉代各类型龙的形态及内涵特点,可见下表。经过分期排列,可看出龙图像从社会高层到社会中下层普及传播的一个过程。

以上展示了对汉代龙形母题的研究和梳理过程。根据对汉代八十多种神兽图像母题的名称、内涵、功能意义等详细分析,其分类情况如下表。可以看出,汉代首先继承了一批传统神兽,或来自早期动物崇拜,或来自神话传说、转生故事、经典文献等。但在汉代,它们的内涵和形态都发生了时代性的改造变化。同时,在这种时代性的精神需求和审美意识基础上,汉人也创造出大量新的祥瑞神兽。汉代还有一种特殊的动物崇拜方式,源于对动物名称谐音吉祥的诠释,如雀与爵、猴与侯、飞生与飞升、羊与祥、鹿与禄等。受谶纬观影响,这些谐音吉祥名称的动物大多被神化或祥瑞化。

组合与场景:天文类神兽

对古代遗留的图像资料研究工作,如同活字印刷原理,需要在不断的拆分、组合过程中全面、反复地进行梳理与验证。在完成各类神兽母题的拆分研究工作后,将这些母题还原到其所在的组合及场景之中进一步综合分析,以求准确解读其内涵和寓意。

在典型神兽组合的图像场景中,以天文类神兽组合为例,可分为四象神兽、日月神兽、星象神兽等。

四象原意为“天之四象”,最初源于古人对天空星宿形态的动物化想象。《史记·天官书》中提到“东宫苍龙”“南宫朱雀”“西宫咸池……参为白虎”“北宫玄武”,这是汉代较准确的官方天文记载。需要注意的是,四象中青龙、白虎的形象较为稳定,而朱雀早期作常鸟形态,后模拟凤鸟、鸾鸟、孔雀等神鸟造型。玄武则是有单体龟与龟蛇合体两种形态。

值得注意的是,在汉代的图像中四象、四灵、五灵会发生混淆。

四灵是被人们主观指派的各种属动物群体的代表或首领:“龙、凤、麟、龟”。其与四象动物原形“龙、虎、鸟、龟”部分母题重合或相似,二者概念在汉代的传播、流行过程中发生了混淆。而这种混淆正可以解释朱雀、玄武形态的复杂状况。

约在西汉晚期至王莽时期,为与阴阳五行观更为配合,又出现了“五灵”说。即在“四灵”龙、凤、麟、龟外又加白虎。使得两汉时期,四象与四灵、五灵的概念最终产生了部分重合,或者说融合。

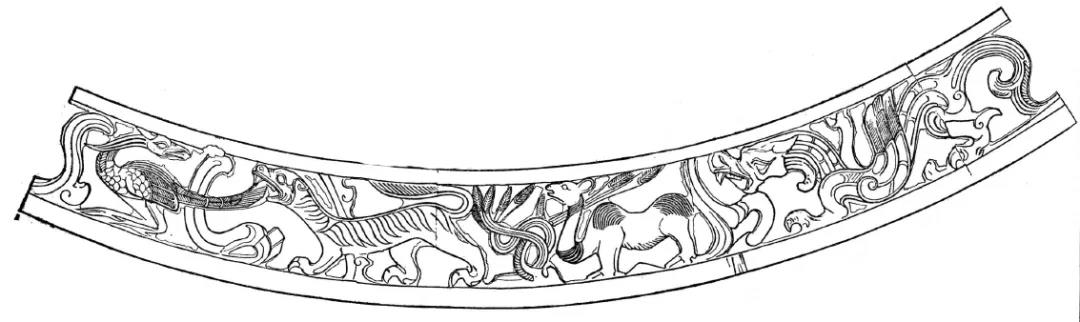

据现有西汉图像资料来看,四象中北方神兽的角色身份常有变化,表现出不稳定性。在西汉“疑似”表现四象的图像中,曾被识别为北方的神兽有鱼、马(或麒麟)、骆驼(下图满城M2铜博山炉中所示)、冉遗之鱼(或黄蛇、枭羊等)。

对北方的这种特殊态度,可以从战国楚地流行的黄老哲学体系中寻求线索。如《鹖冠子·泰鸿》:“三时生长,一时煞刑,四时而定天地尽矣。注:三时,谓春、夏、秋三季;一时,谓冬季。”帛书《黄帝书·经法·论约》:“三时成功,一时刑杀,天地之道也。”

汉人信奉绝对严格的二元对立观念,表现在生死看法上尤为明显。汉人的生死观认为“三时主生,一时主死”,冬季、北方带有“煞刑”主死,包括其代表神兽玄武等意象都不甚吉祥,故出于避讳选择其他神人、神兽填补这一缺失。

汉代神兽图像常见的组合与场景,除了以上介绍的天文类,还有神仙信仰类、辟邪类、谶纬祥瑞类(由于时间限制,具体内容请参见书中介绍)。

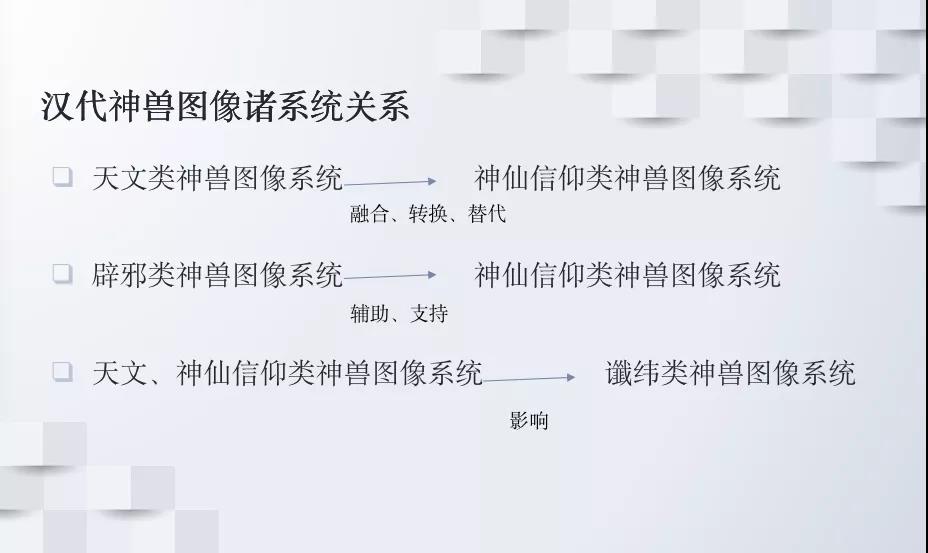

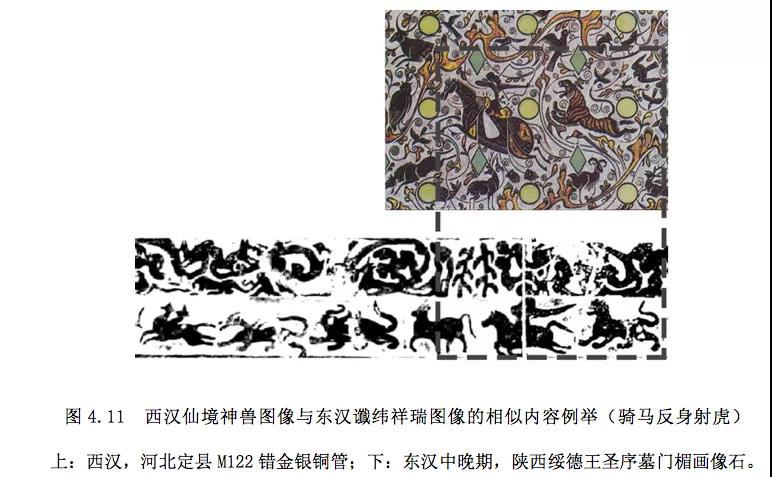

这四种神兽图像系统中存在着许多互动关系。如天文类神兽与神仙信仰类神兽有融合、转换和替代,主要表现为天文类神兽逐渐脱离天文图式进入仙境图式,补充神仙信仰中的神兽类别。辟邪类神兽图像系统辅助和支持神仙信仰类神兽图像系统。天文和神仙信仰类神兽图像系统又影响了谶纬类神兽图像系统。如西汉仙境中的神兽图像——骑马反身射虎,被继承进入到东汉谶纬祥瑞图像中。

由于时间限制,更多内容请参见《汉代神兽图像研究》一书中的详细描述。

书 名:考古新视野·汉代神兽图像研究

定 价:96.00(元)

著 者:潘 攀

出版日期:2019年1月

责任编辑:张朔婷

ISBN:978-7-5010-5822-8