“考古新视野”青年学人系列讲座09 | 汉代神奇动物在哪里:汉代神兽图像研究

2021年,“考古新视野”丛书迎来出版20周年纪念,以此为契机,文物出版社联合佳作书局联合推出“考古新视野”青年学人系列线上讲座,安排如下:

*讲座顺序可能有所调整

“考古新视野”青年学人系列讲座01:

主讲人:彭明浩(北京大学考古文博学院助理教授)

主题:云冈石窟的营造工程

“考古新视野”青年学人系列讲座02:

主讲人:刘韬 (首都师范大学美术学院副教授)

主题:丝路对话:唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究

“考古新视野”青年学人系列讲座03:

主讲人:王晓敏(中国科学院考古研究所助理研究员)

主题:冰消期泥河湾盆地的狩猎采集者

“考古新视野”青年学人系列讲座04:

主讲人:肖波(广西民族大学民族研究中心)

主题:中国北方与俄罗斯西伯利亚人面像岩画比较研究

“考古新视野”青年学人系列讲座05:

主讲人:吴端涛(《美术》杂志编辑部主任)

主题:图像、母题及意义:永乐宫重阳殿壁画传道图像研究

“考古新视野”青年学人系列讲座06:

主讲人:王书林(北京大学考古文博学院馆员)

主题:北宋西京的城市空间

“考古新视野”青年学人系列讲座07:

主讲人:邓菲(复旦大学文史研究院研究员)

主题:中原北方地区宋金墓葬艺术研究

“考古新视野”青年学人系列讲座08:

主讲人:袁泉(首都师范大学历史学院副教授)

主题:沿革并济:蒙元时期中原北方地区墓葬研究的再思

“考古新视野”青年学人系列讲座09:

主讲人:潘攀(独立策展人)

主题:汉代神奇动物在哪里:汉代神兽图像研究

“考古新视野”青年学人系列讲座10:

主讲人:于薇(东南大学艺术学院)

主题:圣物制造与中古中国佛教舍利供养

6月6日(本周日)上午10点,独立策展人潘攀老师将以“汉代神奇动物在哪里——汉代神兽图像研究”为主题,开启本系列的第9场讲座,敬请期待。

动物图像一直是人类文化艺术发展中的一个重要题材。从古代遗留的图像资料来看,除了写实地出现在人类日常生产生活场景中的动物形象外,更值得推敲的是一些由人类主观赋予了特殊外形和寓意的神兽图像。而汉代,正是神兽图像在内容、形态、寓意等方面都产生了重大变革的关键时期。

通过对庞杂的汉代考古发现的图像资料的收集和整理,发现两汉时期的神兽类图像母题高达八十余种。从常见的龙、凤、虎、神鸟、狮子到奇秘的九尾狐、飞升、四神、多头神兽、半人半兽神兽等等,它们的形态、内涵与演化遵循着一定的规律,既有对传统神兽图像的继承和改造,也有新创与剔除淘汰,其依据和基础是汉代特有的精神信仰、社会习俗与审美需求。总体来看,汉代神兽图像在形态上的主要特征是:主体形态写实,但细节或图像背景被丰富、改造出更多神异化特征,如翼、角、云气的加入,或符瑞化明显的多足、多角、多头、连体、半人半兽等。各类神兽图像母题并非同步出现和演进,在两汉间出现过四次关键的变革时间点;且神兽图像母题间也会形成特定的图像组合和场景,大致可以归纳出天文类、神仙信仰类、辟邪类、谶纬祥瑞类四大神兽图像系统,与汉代的社会发展、政治变动、主流思想信仰的演变等都密切相关。

主讲人

潘攀

潘攀,本科毕业于中国传媒大学广播电视编导(电视编辑方向);于北京大学考古文博学院获得历史学博士学位,研究方向为汉唐考古与墓葬美术;于OCAD University(加拿大安大略艺术设计学院)获艺术硕士学位(M.F.A),专业为Criticism & Curatorial Practice(艺术评论与策展实践)。现居加拿大,从事艺术策展与美术馆管理工作,主要涉及领域为博物馆数字化、多媒体艺术、多感官展示以及纪录片制作。

“考古新视野”系列讲座09:

汉代神奇动物在哪里——

汉代神兽图像研究

北京时间:6月6日(周日)

10:00-11:30

主 讲:

潘攀(独立策展人)

主 办:

文物出版社,佳作书局

参与方式:

bilibili直播

扫描二维码,关注【佳作书局的bilibili直播间】

,线上参与讲座。

欢迎向嘉宾留言提问。

书名:汉代神兽图像研究

作者:潘攀

出版:文物出版社,2019

装帧:平装,357页

开本:16开

语种:中文

人与动物的互动关系一直伴随着人类历史的演进。从古代遗留的图像资料来看,动物除写实地出现在人类的日常生活场景中外,更值得推敲的是一类经由人类主观赋予其特殊外形与寓意的神秘动物图像。而汉代,正是我国古代神秘动物图像在内容、形态、寓意等方面均产生重大变革的关键阶段。

C型口衔物凤纹:西汉,河北定县M122铜管

本书是“考古新视野”丛书之一,以“汉代神兽图像”为研究对象,广泛收集了目前所见的相关考古材料,在此基础上展开以考古学方法为主、美术史方法为辅的系统研究。

首先对八十余种汉代典型神兽母题进行了分类与形态研究,发现汉代神兽图像形态与意义的产生方式主要为:对传统的继承和改造、新创与剔除三种,其基础均为汉人特有的精神信仰与审美需求;总体来看,汉代神兽图像形态的主要特征是:主体形态写实,但细节或图像背景被丰富、改造出更多神异化特征,如翼、角、云气,或符瑞化明显的多足、多角、多头、连体、半人半兽等;且诸神兽图像母题并非同步出现与演进,在两汉间出现过四次关键时间点,与当时的社会发展、政治变动、主流思想信仰的演变等密切关联。

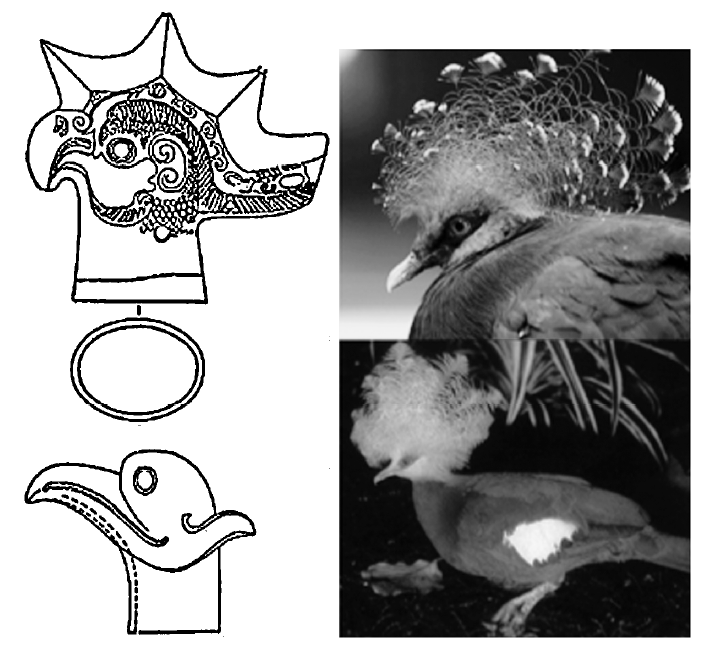

鸠:西汉中期,满城M1铜鸠杖首与自然界冠鸠的对比

Cb型虎:西汉,河北定县M122铜管局部纹饰

其次对由神兽母题组成的汉代典型图像场景进行分类解读,归纳出天文、神仙信仰、辟邪、谶纬祥瑞四大神兽图像系统。

西安交通大学墓主室墓顶壁画

最终从历史发展的宏观纵向视角出发,梳理了神兽图像从原始社会至汉代的发展脉络,以此发现汉代各类神兽母题及图像系统的时代特征;同时,以汉代社会信仰为背景,横向总结出汉代四大神兽图像系统之关系、及它们与汉代社会信仰间的互动关联。

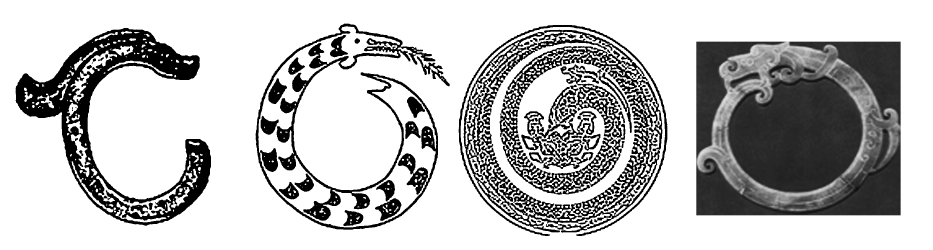

被继承与改造的环状龙图像(左至右)内蒙古三星他拉玉龙、陶寺彩陶龙纹盘、安阳小屯M18铜盘、河北定县M40玉环

目录

第一章 绪论

一 研究对象释义与研究范围界定

二 考古发现与研究史略

(一) 汉代神兽图像的考古发现

(二) 汉代神兽图像的研究回顾

三 研究动机与目的

四 研究方法

第二章 神兽图像母题的分类与形态研究

一 引言

二 神兽母题的分类及形态演变

(一) 龙

(二) 凤

(三) 神鸟

(四) 虎

(五) 豹

(六) 狮子

(七) 有角神兽

(八) 多头神兽

(九) 半人半兽神兽

(十) 九尾狐

(十一) 飞生(飞鼠)

(十二) 龟、蛇与玄武

(十三) 月中神兽

(十四) 其他以现实动物为原型的神兽

三 小结

第三章 神兽图像的组合与场景

一 引言

二 典型神兽组合与图像场景分析

(一) 天文类神兽组合及场景表现

(二) 神仙信仰类神兽组合及场景表现

(三) 辟邪类神兽组合及场景表现

(四) 谶纬祥瑞类神兽组合及场景表现:瑞应图

(五) 复合内涵的神兽组合场景:以鸟鱼图为例

三 小结

第四章 神兽图像与汉代社会信仰

一 引言

二 先汉神兽图像概说

(一) 早期的动物崇拜

(二) 青铜时代的幻想动物

三 汉代神兽图像的时代特色

(一) 传统图像的延续与改造

(二) 新创图像

(三) 消失的图像

四 汉代神兽图像诸系统关系

(一) 天文类与神仙信仰类神兽图像系统的转换与替代

(二) 辟邪类对神仙信仰类神兽图像系统的辅助支持

(三) 天文、神仙信仰对谶纬祥瑞类神兽图像系统的影响

五 神兽图像反映出的精英信仰与民间信仰倾向

六 小结

第五章 结语

一 汉代神兽图像的来源及演进模式

二 汉代神兽图像母题及组合场景新识

(一) 对以往观点的疑问与新的认识

(二) 神兽图像母题在汉代发展演化的关键时间特征

(三) 汉代四大神兽图像系统

三 神兽图像系统与汉代社会信仰

参考文献

写作手记

所有的创作,学术类也好,艺术类也罢,对于成果的自我欣赏往往转瞬即逝,余下更多的是对过程的回味和对成果的反思。

学考古之前,我是做电视节目和纪录片的,擅长的是理性思考、客观记录和碎片化地信息提取与连接,没想到这些后来用在考古学研究上竟也有成效。现在对考古有兴趣的人出乎意料得多,想必这本书的读者也并非都是考古学者。这本书是我的博士论文,也是迄今最完整成熟的一次学术研究经历,所以这里我想通俗地谈谈对于半路出家的人,如何迈出学术研究的第一步。

进入北大学考古时,我的研究方向是东周秦汉考古。我的导师赵化成教授担心我基础薄弱,敕令我悬梁苦读《史记》、《汉书》、《后汉书》,多写读书笔记,以为日后研究之便。可当时的我并不知道该如何起步做研究。但这件事似乎是一个不成文而默认每个人都该掌握的基本技能,没有一位老师会为你上一节“怎么做学术”的课。就像武侠作品中小人简笔画版的武功秘籍,没人教你怎么运气出拳,但照着修炼的高手总能轻而易举地无师自通。而这件事却让我极为困扰,不敢开口问,也不知道怎么才能问得清楚,结果就是表面一幅淡定的样子,私下里摸索着自学。我采取的方法是——深度模仿:在图书馆里偷偷观察大家都在看什么书,怎么看;翻遍考古学杂志和前辈们的毕业论文,关注注释和后记;借机参观同学与师长的宿舍书架,回去默默下单……结合笨拙地实践,最后也算得出一套行之有效的做学术研究的方法:

·确定主题;

·搜索资料与初级阅读(除实体图书资料外,在此网络时代也要充分利用全球数字学术资源,电子文档也更易于储存与携带;初级阅读内容庞杂、过程漫长,技巧是先通过文献典籍了解背景、打好知识基础,再通过考古报告和简报收集碎片式的研究对象、并利用其注释搜索相关研究著论,再通过这些著论掌握已有研究成果、界定研究的可行性与预期成果、并再借其注释搜索其他周边研究);

·筛选归类与深入阅读(在电脑中按研究大纲制作分类文件夹,随时存入各类相关文章及图片,附上理解性注释与存在疑问;器物图像或绘画装饰类图片可单独分类储存,以便观察、类型学研究与后期制表、制图;最后就是择优择重地深入阅读,细致标记出可用要点并有序整理摆放);

·基础研究与写作(在考古学领域,这一步通常是利用传统考古学研究方法对研究对象进行综合分析,得出相对客观的基本规律,并成为后期延伸研究的基础);

·延伸研究与写作(这一步就如其他文科类学术研究一样,将文献线索、已有研究成果与自己完成的基础研究进行对照与综合分析,解决旧争议,得出新结论,并予以详细论证);

·核对与加注(所举研究示例需要仔细严谨地核实,在条件允许的情况下有目的的进行实地考察和信息补充;注释方面,二次引用的内容不可尽信,需要返回核对并尽量直接引用一级资源);

·删补(至此羽翼即成,只待举要治繁,因此也相对轻松并容易引起精神亢奋)。

如此,就是质朴地独立做研究的过程。这仅是个人心得,我相信每个学者都有自己独特有效地研究流程;而我分享出来,只是希望如果有和之前的我一样心存疑问的人,可以找到一些行动方向并得到一些心理肯定。这本《汉代神兽图像研究》,若从确定题目那时算起,总共经历了四个寒暑。它的研究对象是神兽图像,通过文献、考古报告、图录、实物拍摄等收集到的图像达上万幅,质量不一,多数需要进行Photoshop处理或重绘,再结合文字资料进行分析、分类与筛选,最后书中呈现的仅是其中之代表部分。

考古学研究,取之于科学发掘出土的客观材料,但事实上,其学术客观性仅存在于考古报告和简报中对其发掘始末细节的直白描述,之后的,便如同其他文科研究一样,洋溢着作者的主观意识。材料和证据的选取与最终的成文就如同电影中的蒙太奇,因而这本书也像是一部纪录片,娓娓展开那些发生在遥远汉代的神秘画面。

下期预告

“考古新视野”青年学人系列讲座10

圣物制造与中古中国佛教舍利供养

主讲人:

于薇(东南大学艺术学院)

时间:

2021年6月19日 15:00